Stefan Walter muss als Finma-Chef um die Macht kämpfen

Der neue Finma-Sheriff soll die angeschlagene Behörde wieder aufrichten. Das Fachwissen bringt der Regulierungsprofi mit.

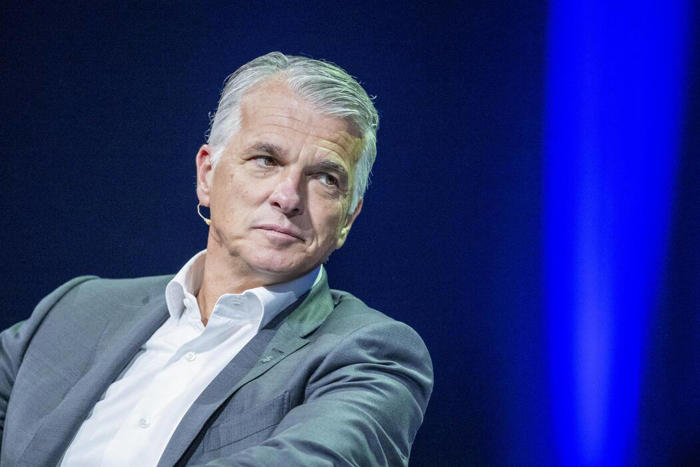

Als die Finma Ende Januar nach vier Monaten Fahndung den Namen ihres neuen Chefs präsentierte, begann auf den Fluren vieler Finanzfirmen die grosse Spurensuche – schliesslich ging es um ihren neuen Oberaufseher. Den Namen des Neuen hatte noch nie jemand gehört. Stefan who?

So stiegen die Zugriffszahlen auf ein kurzes You-Tube-Video der Europäischen Zentralbank (EZB) sprunghaft an. «Stefan Walter comments on the new forms of teaming» lautet die Überschrift des Clips vom 8. Dezember 2020, und man tritt dem Hauptdarsteller kaum zu nahe, wenn man den 51-Sekunden-Ausschnitt zur Anpassung der Regulierungsstruktur als eher unterhaltungsschwach taxiert – am Ende wurde ihm sogar das Wort abgeschnitten. Aber: Es ist der einzige auffindbare Bild-Auftritt von Stefan Walter in mehr als 30 Jahren intensiver Regulierungskarriere auf zwei Kontinenten – und der Beleg für eine Einschätzung, die Weggefährten bestätigen: Die erste Reihe hat der heute 59-Jährige nie gesucht.

Jetzt steht er in der ersten Reihe.

Lucas Ziegler für BILANZ /

Wasserwerkstrasse 12 in Zürich, Mitte Juni. Die graubeige Dependance der Berner Aufsichtsbehörde hinter dem Platzspitz aus den siebziger Jahren ist mit dem Ausdruck «Zweckbau» noch beschönigend beschrieben. Die Finma belegt hier sechs Etagen, die Sitzungszimmer im Parterre sind nach Zürcher Wahrzeichen benannt: «Grossmünster», «Paradeplatz», «Bellevue». Hier wurde 15 Monate zuvor Geschichte geschrieben: Der UBS-Spitze um Präsident Colm Kelleher wurde von der Hausherrin, Finma-Präsidentin Marlene Amstad, und ihren gewichtigeren Troika-Mitstreitern Karin Keller-Sutter (Finanzdepartement) und Thomas Jordan (Nationalbank) sanft, aber bestimmt nahegelegt, die taumelnde CS zu übernehmen, woraufhin die Grossbank mit gierigem Sträuben ihre Bedingungen diktierte. Und man darf wohl sagen: Ohne das CS-Drama, das auch die Schwächen der Finma offenlegte, sässe Stefan Walter heute nicht hier.

Finma nur Juniorpartner

Er empfängt im fensterlosen Sitzungszimmer Paradeplatz. Asketische Statur, kurz rasierte Haare, Krawatte als Grundausstattung. Die Teenagerjahre hat er im deutschen Freiburg verbracht, das Hochdeutsch ist klar, aber manchmal amerikanisch eingefärbt: Mehr als 30 Jahre lebte er in den USA, seine Frau ist Amerikanerin, die drei heute erwachsenen Kinder wuchsen in einem Stadthaus im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. «Eine Mischung» antwortet er auf die Frage, ob er sich als Deutscher oder Amerikaner fühle. Gesprächsmodus: reaktiv-zurückhaltend. Ob er lange gezögert habe, als ihn die Finma-Anfrage erreichte? «Der Prozess hat schon einige Monate gedauert.»

Er übernimmt die noch immer junge Behörde in der schwierigsten Zeit seit ihrem Start vor 15 Jahren. In der CS-Abwicklung agierte sie neben Finanzdepartement und Nationalbank nur als Juniorpartner, im heissen Herbst 2022 trafen sich Jordan und der damalige Finanzminister Ueli Maurer ohne Präsidentin Amstad und spurten die Übernahme durch die UBS vor. Dass sich die Berner Aufseher bis zuletzt um die Umsetzung des unpraktikablen Too-big-to-fail-Regelwerks kümmerten, zementierte ihr Randdasein. Und der einzige angewendete Baustein fliegt ihr um die Ohren. Weil es die Finma war, die die Abschreibung der AT1-Anleihen der CS anordnete, ist sie jetzt Beschuldigte im grössten Wirtschaftprozess der jüngeren Finanzgeschichte.

Keystone /

Der Walter-Vorgänger Urban Angehrn trat im September mit Verweis auf gesundheitliche Probleme zurück – aber auch zermürbt von Machtgerangel. Denn die Corporate Governance ist unklar, und das ausgerechnet bei einer Regulierungsbehörde, die mit Erlassen zu Führungsstandards die Banken in der Vergangenheit des Öfteren gequält hat. Präsidentin Amstad, obwohl ohne Regulierungspraxis, hatte die Macht nach ihrem Antritt vor drei Jahren stärker in den Verwaltungsrat gezogen und damit den fachlich hochkundigen Direktor Mark Branson vertrieben.

Rückkehr durch die grosse Tür

Und dann sind da die grossen Reformfragen. Wie nach der UBS-Rettung 2008 ist die Schweizer Politszene vom Regulierungsfieber befallen, Parlamentarier und Professoren wittern Profilierungschancen. Markiges Auftreten gegen die angebliche Monsterbank verheisst da satten Applaus. Zwar hat die Finma ihre Reformvorschläge bereits vorgelegt. Doch ihr Image bleibt angeschlagen. Die Korrektur soll der neue Chef bringen. Seine Rolle war schon vor dem Amtsantritt geschrieben: scharfer Sheriff des Finanzplatzes. Jetzt muss er sie nur ausfüllen. Und das will er.

Aber eben: Das ist neu für ihn. «Als Führungsperson lässt er sich schwer einschätzen, da er bislang nie ganz oben stand», sagt der Chef einer europäischen Regulierungsbehörde, der lange mit ihm zusammengearbeitet hat. Zehn Jahre diente er in der verschlungenen Technokratenwelt der EZB in Führungspositionen, immer einflussreich und akribisch, aber eben nie der Mann, auf den alle schauten, wenn er den Raum betrat. Da liesse sich seine Rückkehr nach Frankfurt schon fast als Form der Genugtuung interpretieren: Nach einem ersten standesgemässen Auftritt in der Schweiz beim Finma-Kleinbanken-Symposium und dem rituellen «NZZ»-Einführungsinterview führte ihn Mitte Juni gleich ein Auftritt an die alte Heimstätte, als prominent angekündigter Redner beim Symposium der Bundesbank in Frankfurt – und Chefaufseher über den mächtigen Schweizer Finanzplatz, den die anderen Europäer eher neidvoll beäugen. Eine Wiederkehr durch die grosse Tür.

Lucas Ziegler für BILANZ /

Keine Frage: Wer sein Leben der Bankenregulierung verschreibt, steht nicht unter Flamboyanz-Verdacht, und das ist gut so. Walter wurde in München geboren, sein Vater war Molekularbiologe und ging an die Universität von San Diego, als der Sohn drei Jahre alt war. Es war eine Jugend in Südkalifornien: Strand, Sonne, Surfen. Die Rückkehr nach Deutschland war hart, der Vater übernahm eine Professorenstelle in Freiburg, und fürs deutsche Gymnasium musste Walter nachholen: Französisch, Physik, Mathematik. Doch die Faszination für die USA blieb, und als die Eltern nach San Diego zurückgingen, entschied sich der Student für Berkeley statt Freiburg.

Schattenmann und Strippenzieher

Dort wählte er Political Economy, und diese Weichenstellung sollte ihn sein ganzes Leben begleiten – nicht das grosse Geld zog ihn an, sondern das grosse Bild: «Ich habe mich immer für das Big Picture und Policy-Fragen interessiert.» Ein Studienjahr verbrachte er auch in Peru, Mitte der achtziger Jahre ein Hochrisikoland. Für den Master wechselte er die Küste und ging an der New Yorker Columbia University an die renommierte School of International Affairs, die traditionell Nachwuchs für öffentliche Institutionen wie State Department oder Federal Reserve formte. So kam es dann auch: Walter blieb in New York – doch ging nicht etwa zu den Haien an der Wall Street, sondern zur New Yorker Federal Reserve, der grössten und mächtigsten der regionalen Fed-Vertretungen. Hier lernte er über einen Freund seine Frau kennen, die ebenfalls aus Kalifornien nach New York gekommen war und bei einer Investmentbank begonnen hatte.

Und so wurde das eher trockene Brot der Bankenregulierung sein tägliches Geschäft: Kapitalunterlegungen, Liquiditätsengpässe, Sanierungsmechanismen – eine sehr spezielle Welt. Die Banken wollten möglichst wenig Vorschriften, die Aufseher wenig Unfälle. Walter beschäftigte sich mit internationalen Themen, und hier gab es die ersten Kontaktpunkte zur Schweiz: Die internationalen Regeln wurden in Basel festgelegt, im Basler Ausschuss für Bankenregulierung, der als Ableger der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Rheinknie beheimatet war. So schickte die New Yorker Fed den Deutschen mit der amerikanischen Frau Mitte der neunziger Jahre erstmals für zwei Jahre nach Basel.

Doch das war nicht mehr als ein Warm-up. Als 2006 der Posten des Generalsekretärs des Basler Ausschusses frei wurde, war es der damalige Fed-New-York-Chef (und spätere US-Finanzminister) Tim Geithner, der den fachlich beschlagenen Walter in Basel durchdrückte. Eine spezielle Konstellation: ein deutscher Staatsbürger auf dem US-Ticket. Die junge Familie zog ein weiteres Mal in die Schweiz, die Kinder lernten Schweizerdeutsch.

Es war eine Zeit, die die Aufseher weltweit desavouierte: Plötzlich war die grösste Finanzkrise der Geschichte da, angerührt durch marode US-Hypotheken – und die Regulatoren hatten sie genauso wenig kommen sehen wie all die hoch dotierten und beleumundeten Berufsprognostiker in Banken und Universitäten. Das Finanzsystem entging nur knapp dem Kollaps, und das führte gerade bei den bis dahin so schwächelnden Basler Technokraten zu einer Verschärfung der Gangart. Die Kapitalvorschriften für die Banken wurden verschärft, als neue Schlüsselgrösse wurde die Leverage Ratio bestimmt und erhöht – sie definiert das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme und nicht zu den risikogewichteten Aktiven. Die Südländer im Basler Ausschuss wie Frankreich, Italien oder Spanien sperrten sich, doch die Stabilitätsvertreter wie die USA, die Schweiz oder Deutschland setzten sich durch. Klarer Anhänger der Verschärfung: Stefan Walter. «Er kannte alle Details und war im Hintergrund sehr einflussreich», erinnert sich Daniel Zuberbühler, als Chef der Finma-Vorgängerin EBK Schweizer Vertreter in dem Regulatorengremium. Als Generalsekretär war Walter Zuarbeiter, Schattenmann, Strippenzieher. Der Vorsitz des Ausschusses lag beim damaligen niederländischen Notenbank-Chef Nout Wellink, Walter orchestrierte dessen Agenda und war die wichtigste Stütze. Seine Amtszeit war ursprünglich auf drei Jahre begrenzt, wurde aber wegen der Verwerfungen um zwei Jahre verlängert. Es war eine perfekte Kontaktbühne in der engmaschigen Regulierungsszene.

AFP /

Anschliessend kam es zu seinem einzigen Stopp in der Privatwirtschaft: Walter heuerte beim Grossberater EY als Regulierungsexperte an, die Familie zog zurück nach New York. Doch dann lockte einmal mehr Europa: Auch der mächtige EZB-Chef Mario Draghi hatte in Basel den Regulierungsexperten schätzen gelernt, und als es darum ging, die europäische Bankenaufsicht aufzubauen, wurde Walter einer seiner Schlüsselspieler unter der frisch gekürten ersten EZB-Aufsichtschefin Danièle Nouy. Eine Herkulesaufgabe: Wie bei der Fed oder der Bank of England stellte auch die EZB die Bankenaufsicht unter das Dach der Notenbank. «Es war fast eine Start-up-Atmosphäre», erinnert sich Walter. Er brauchte aus dem Stegreif 300 Aufseher, die mit den etwa 700 Aufsehern in den nationalen Regulierungsbehörden zusammenarbeiteten. 120 Banken wurden neu aus Frankfurt heraus überwacht, Walters Augenmerk lag besonders auf den 30 grössten Instituten, darunter durchaus einige Risikokandidaten: vorneweg der Krisenchampion Deutsche Bank, dann aber auch Problemfälle wie Commerzbank, Societé Générale oder Monte dei Paschi di Siena.

Riesengorilla statt Riesengehege

Die Beziehung zu den EU-kritischen Schweizern war von Anfang an sehr speziell, und das zeigte sich später besonders beim CS-Untergang. Die Finma hielt in der heissen Phase regelmässigen Kontakt mit der Fed und der Bank of England, aber nicht mit der EZB, was Andrea Enria, als Nachfolger von Nouy Walters direkter Vorgesetzter, gar nicht goutierte. Besonders die AT1-Abschreibung störte die EZB. Die europäischen Banken betrieben mit einem Volumen von mehr als 130 Milliarden Euro den grössten AT1-Markt der Welt. Jetzt wurde dieser Markt durch die Finma beschädigt, und Enria erfuhr davon nicht aus erster Hand. Dass die neun systemrelevanten Grossbanken der Eurozone zudem mannigfache Gegengeschäfte mit der CS unterhielten, war den Finma-Oberen offenbar auch nicht wichtig genug für eine direkte Informationslinie. Enria und sein Team mit Walter schlugen zurück: Die EZB wies vor dem verhängnisvollen Wochenende ihre Banken an, die Linien mit der CS zu kappen – was auch ein Powerplay gegen die Finma war.

Da war es schon speziell, dass jetzt ausgerechnet Walter ein Angebot der Finma erhielt. Er hatte schon vor der Anfrage beschlossen, die Behörde zu verlassen, mit dem Ende der Amtszeit von Enria sah er auch sein Mandat erfüllt. So war er auf dem Markt, als ihn die Fahnder von Egon Zehnder nach dem abrupten Abgang von Angehrn kontaktierten. Doch da waren nicht nur die Reibereien mit der Finma während der CS-Krise. Der neue Posten war auch formal kaum ein Aufstieg: Bislang agierte er als Wärter eines grossen Zoos mit vielen verschiedene Raubtieren, jetzt ging es um ein deutlich kleineres Gehege mit einem Riesengorilla und einigen Kleintieren. Aber eben: zum ersten Mal ganz oben. Zudem: Jahrelang verteidigte er das Modell eines starken Players unter dem Dach der Notenbank. Dass eine Aufsicht aus einer Hand schlagkräftiger ist, gilt als unbestritten, selbst UBS-Präsident Kelleher fordert sie. Doch sie passt kaum in die feine Schweizer Balance, und niemand will die ohnehin schon sehr mächtige Nationalbank weiter stärken. «Jedes Modell hat Vor- und Nachteile», gibt sich Walter dann auch zu diesem Thema bedeckt. Und vor allem: Die Rollenverteilung ist unklar. Ex-Finma-Chef Branson hatte nach seinem abrupten Abgang die deutsche Finanzaufsicht Bafin übernommen und arbeitete eng mit der EZB zusammen. Man tauschte sich aus, und so dürfte Walter der Machtkampf seines Vor-Vorgängers mit Präsidentin Amstad kaum verborgen geblieben sein. Der neue Finma-Chef weiss also: Er kann nur reüssieren, wenn die Macht vom Verwaltungsrat wieder in die Geschäftsleitung wandert.

So viel ist gar nicht zu tun

Da war es schon auffällig, wie Präsidentin Amstad sofort nach Walters Ernennung ankündigte, wieder in den Hintergrund treten zu wollen – dabei war sie es, die sich nach ihrem Antritt als Gesicht der Finma positionierte, mit Sukkurs des damaligen Finanzministers Ueli Maurer, dem Bransons Regulierungseifer zu weit gegangen war. Dass Walter durchaus machtbewusst auftritt, haben die Banken bereits erfahren. Die ersten Treffen etwa mit den UBS-Granden Kelleher und Sergio Ermotti fanden statt, und der Finma-Vormann liess keinen Zweifel: Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Auch die jüngsten Entscheide, wenn auch lange aufgegleist, signalisieren Stärke: Die Sanktionen gegen HSBC, die Schliessung der Genfer Flowbank. Selbst beim Stopp der Fusionsgespräche zwischen Bär und EFG will Reuters die Finma am Werk gesehen haben. Sollte es stimmen, darf es auch als Überkompensation gelten: Dem wilden Bär-Kreditgebaren hatte die Finma zu lange zugeschaut.

Keystone /

Doch die Frage ist, ob das Muskelspiel nicht vor allem Pose ist. Ihre drei zentralen Forderungen hat die Finma bereits gestellt, sie werden von Dienstherrin Keller-Sutter und der Nationalbank mit ihrem für die Finanzstabiltität verantwortlichen Vizepräsidenten Martin Schlegel unterstützt. Vieles davon ist Aktivismus. Die Bussenkompetenz hätte das CS-Aus nicht verhindert, würde aber die Finma verstärkt auf die Prozessebene führen. Das Senior-Management-Regime, durch das die verantwortlichen Manager stärker zur Verantwortung gezogen werden sollen, verbessert die aktuelle Lage kaum – schon jetzt kann die Finma über die Gewährsprüfung Managern die Zulassung verweigern. Am wirksamsten ist noch die Offenlegung der Enforcement-Entscheide: Naming und Shaming ist in der sozial kleinräumigen Schweiz besonders wirkungsvoll – allerdings auch deutlich heikler.

Auch die zusätzliche Kapitalunterlegung der UBS- Auslandstöchter, von Walter unterstützt, stand schon vor seinem Antritt im Raum. Zudem: Bei der EZB hat er den Banken weitreichende Ausnahmeregeln bei diesem Thema zugestanden – die Erhöhung würde die Schweizer Regeln deutlich schärfer ausfallen lassen. Sein besonderer Fokus liegt schon wie bei der EZB auf der Prävention: «Frühintervention ist für mich zentral: Statt bei einem Brand mit dem Feuerlöscher zu kommen, müssen wir früh Brandschutzmauern einbauen.» Das würde niemand bestreiten. Doch es war ja nicht so, dass die Finma die Probleme bei der CS nicht seit Jahren gesehen hätte: Rekordhohe zehn Enforcement-Verfahren liefen gegen die Bank. Der Brief, den Branson dem designierten CS-Präsidenten António Horta-Osório bei seinem Abschied im März 2021 schrieb, gilt als der schärfste der Finma-Geschichte: Die Kultur und das Risikomanagement seien in lamentablem Zustand, ohne hartes Durchgreifen drohe der Untergang.

Und so bleibt festzuhalten: So viel ist gar nicht zu tun. Der Serientäter CS ist tot, es bleibt eine Grossbank, die von 60 Finma-Experten betreut wird und bei Risikoprofil und Strategie deutlich solider dasteht als viele Eurozonen-Banken, denen Walter jahrelang grünes Licht gewährte. Die Deutsche Bank etwa setzt noch immer auf ein starkes Investmentbanking und hat ihr Strategieproblem nicht gelöst. Dagegen ist die UBS ein regulatorischer Musterknabe.

Auf Bern kommt es an

Bei den anderen drei in der Schweiz als systemrelevant klassierten Instituten – ZKB, Raiffeisen, Postfinance – droht kaum Ungemach, es sei denn, es kommt zu einer veritablen Immobilienkrise. Für Walter kommen zu den Banken neue Gebiete hinzu: vorneweg Versicherungen, dann aber auch Finanz-Intermediäre und Kryptoanbieter. Dass die Versicherungsleiterin Birgit Rutishauser, nach Angehrns Abgang Interimschefin, gern an der Spitze geblieben wäre, ist in der Behörde ein offenes Geheimnis, was den Einstieg des Neuen ohne Beziehungsnetz nicht erleichtern muss. Für die Bankenaufsicht ist Thomas Hirschi verantwortlich. Er trat den Posten erst nach den Abgangswirren um Branson Anfang 2022 an, und ob er im CS-Drama eine gute Figur machte, wird Walter bewerten müssen. Kleineren Banken ist aufgefallen, dass die Finma zuletzt ängstlicher und bürokratischer agierte. Schon geht die Angst um, dass mit dem EZB-Top-down-Mann Walter Flexibilität und Pragmatismus leiden könnten. «Unter Branson war die Behörde unternehmerischer und schneller», betont etwa ein Kryptoplayer. Und natürlich ist von den Bankspitzen zu hören, dass der lebenslange Regulierer Walter jegliche Praxiserfahrung vermissen lasse.

Doch für ihn zählt vor allem: Er muss in Bern reüssieren. Zu viel Regulierungseifer hat unter dem SVP-Finanzminister Maurer schon Branson das Amt gekostet. Gewiss, derzeit spüren die Regulierer Wind in den Segeln, und die Maurer-Nachfolgerin Keller-Sutter hält Distanz zu den Banken. Dass Walter jedoch die Finma mit eigenen Kontrollexperten für die Vor-Ort-Besuche aufrüsten will, stimmte schon hellhörig. Das Mantra einer schlanken Behörde ist im Parlament sakrosankt.

Walter ficht das nicht an – er versprüht noch den Zauber des Neustarts: «Ich habe den vollen Gestaltungsraum, den ich brauche, um zu tun, was ich tun muss.»