Das Kunsthaus verkauft einen Monet, die Stiftung Bührle hängt Werke ab. Warum mit einer grossen Restitutionswelle dennoch nicht zu rechnen ist

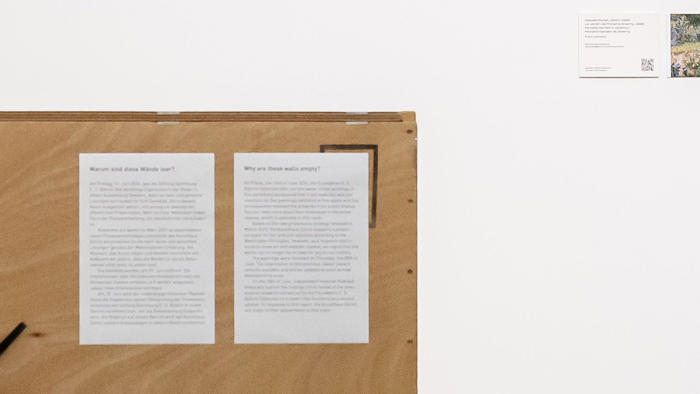

Eine Transportkiste vor einer halbleeren Wand: Die Stiftung Bührle lässt im Kunsthaus Bilder abhängen. Michael Buholzer / Keystone

Im Kunsthaus Zürich sollen keine Gemälde mehr ausgestellt werden, die während des Zweiten Weltkriegs von ihren damaligen Eigentümern aus Not verkauft wurden. Diese Haltung ist neu. Bisher galt vor allem bei Raubkunst Restitution als die Lösung. Der Zürcher Grosssammler Emil Bührle musste nach dem Krieg dreizehn Werke zurückgeben. Seit 1998 richtet sich die Schweiz im Umgang mit Raubkunst nach den Leitlinien des Washingtoner Abkommens. Diese verpflichten zu «fairen und gerechten Lösungen».

Radikal geändert hat sich die Einstellung aber gegenüber Fluchtgut. Das sind Kunstwerke, die von ihren Besitzern verkauft wurden, um die Flucht vor dem Naziterror zu finanzieren. In der Schweiz gab es dafür auch in Kriegszeiten einen Markt. Jüdische Flüchtlinge machten Gebrauch davon.

Deutschland kennt keine Unterscheidung zwischen Raubkunst und Fluchtgut. Sämtliche Kulturgüter, von welchen sich Juden im Zeitraum zwischen 1933 und 1945 trennten, werden als potenzielle Fälle von Restitution behandelt. Unter die Formulierung «NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut» fallen sowohl beschlagnahmte als auch an sogenannten Judenauktionen zwangsversteigerte oder unter Zwang veräusserte Werke.

Heute besteht in der Schweizer Museumswelt ein breiter Konsens, die deutsche Praxis auch hierzulande anzuwenden. Die Institutionen folgen einem gesellschaftlichen Gesinnungswandel. Sie stehen unter öffentlichem Druck: 2021 kam die Sammlung des Rüstungsindustriellen Emil Bührle ans Kunsthaus Zürich und gelangte ins Rampenlicht einer breiteren Öffentlichkeit. Die Diskussionen um Raubkunst und Waffenlieferungen an Nazi-Deutschland führten zu einer wachsenden Sensibilisierung für mögliches Unrecht, das auch in der Schweiz an Opfern der Judenverfolgung begangen wurde.

Seitdem sehen Museen Handlungsbedarf. Gegenwärtig prüft das Kunsthaus Zürich grossflächig rund 200 Kunstwerke in der eigenen Sammlung. Im Fall eines Gemäldes von Monet wurde mit den Rechtsnachfolgern des jüdischen Sammlers Carl Sachs bereits eine Einigung gefunden.

Kunst aus Besitz von NS-Verfolgten soll auch in den Räumen der Sammlung Bührle nicht mehr ausgestellt werden. Dort befinden sich immer noch ein paar wenige Werke mit problematischem Hintergrund. Fünf davon wurden jetzt abgehängt. Wie mit solchen Fällen verfahren werden soll, dazu gibt Ende dieser Woche eine unabhängige Kommission unter der Leitung des Historikers Raphael Gross ihre Empfehlungen ab.

Unterschiedliche Interessen

In dieser Restitutionsdebatte geht es um verschiedene Interessen. Museen wollen sich rechtlich und moralisch nicht angreifbar machen, sie wollen primär unbedenkliche und bereinigte Sammlungsbestände. Dabei werden die Museen nicht zuletzt von einer progressiven Kunst- und Intellektuellenszene angetrieben, die keine Werke mehr an Museumswänden dulden will, die an vergangenes Unrecht erinnern könnten. Eine breitere Öffentlichkeit wiederum scheint vor allem an der Präsentation hochkarätiger Kunst interessiert zu sein.

Andere Interessen verfolgen die Erben jüdischer Sammler, die ihre Kunstschätze veräussern mussten. Ihnen geht es vor allem um Gerechtigkeit, moralische Genugtuung und ein Stück Wiedergutmachung.

Ihre Bemühungen um Restitution verliefen lange ergebnislos. Die Aufarbeitung des grossen europäischen Kunstraubs durch die Nazis liess Jahrzehnte auf sich warten.

Ein Stück Restitutionsgeschichte hat schliesslich Gustav Klimts «Goldene Adele» geschrieben. Das Porträtbild hing nach dem Krieg im Wiener Belvedere, bevor es 2006 an die Erben der Familie Bloch-Bauer zurückgegeben wurde. Heute gehört es der Neuen Galerie in Manhattan, für die es der amerikanische Unternehmer und Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, zum Preis von 135 Millionen Dollar angekauft hat.

Das war auch ein moralischer Sieg. Inzwischen bemühten sich Erbgemeinschaften auch in der Schweiz um Restitutionen. In einigen Fällen kam es unterdessen zu gütlichen Einigungen.

Die wachsende Zahl an Restitutionsklagen muss aber auch unter dem Aspekt des enormen Wertzuwachses betroffener Kunstwerke gesehen werden. Bei Werken wie dem Klimt-Gemälde handelt es sich um bedeutende Beispiele der klassischen Moderne. Auf dem internationalen Kunstmarkt generieren sie Millionenbeträge.

Das weckt die Interessen weiterer Kreise: Erben sehen sich oft gezwungen, ihre nach Jahrzehnten zurückerhaltenen Kunstwerke aufgrund der hohen Kosten für langwierige Prozesse zu veräussern. Davon profitieren Auktionshäuser. Von den Preisexzessen auf dem Kunstmarkt werden auch Kunstfahnder angezogen. Sie suchen proaktiv nach potenziell zu restituierenden Kunstwerken. Anwälte wiederum sichern sich für Restitutionsverfahren vertraglich hohe Erfolgshonorare.

Frage nach Gerechtigkeit

Im grossen Geschäft mit der Kunst gerät die Frage nach Gerechtigkeit leicht aus dem Blickfeld. Bei Fluchtgut ist allerdings nicht so klar, was eine gerechte Lösung ist.

Flüchtlinge, die auf bewegliche Vermögenswerte wie Kunstgegenstände zurückgreifen konnten, waren im Vergleich zu mittellosen Verfolgten privilegiert. Umgekehrt sahen sich Käufer ein Stück weit in der moralischen Pflicht, den Verkäufern zu Bargeld zu verhelfen, das deren Überleben sicherte. Heute werden solche Kunstverkäufe aber oft nur noch unter dem Aspekt der Ausnützung einer Notlage gesehen.

Sie waren möglich, weil sich die Schweiz ausserhalb der Einflusssphäre Nazi-Deutschlands befand. Aufgrund ihrer historischen Sonderlage machte die Schweiz auch lange einen Unterschied zur Praxis in Deutschland. Sie hat den Krieg weder verantwortet noch betrieben. Fluchtgut wurde deshalb anders beurteilt als Raubkunst. Zu Restitutionen veranlasst sah man sich aus diesen Gründen in den wenigsten Fällen.

In diesem März wurden die Leitlinien der Washingtoner Prinzipien von 1998 erweitert. Neu sollen Verkäufe von NS-Verfolgten als unfreiwillige Verluste eingestuft werden. Das Washingtoner Abkommen ist aber Soft Law und rechtlich nicht bindend.

Umso mehr stehen öffentliche Institutionen wie das Kunsthaus in der Verantwortung, im Einzelfall sorgfältig abzuwägen, welchen Interessen Rechnung getragen werden soll. Mit einer Welle von Restitutionen ist eher nicht zu rechnen. Das Kunsthaus wird seine Sammlung bewahren wollen, an ein paar brisanteren Beispielen aber seinen Goodwill unter Beweis stellen.