Terrassenhäuser: Wohnen auf der Sonnenseite

Beschwingt: Der Frankfurter Sonnenring galt lange als Problemfall. Heute ist er sehr gefragt.

Schon die Adresse klingt mondän: Mailänder Straße. Doch auch das Gebäude würde man eher an der Mittelmeerküste als im Frankfurter Süden verorten. Der Sonnenring ist ein Komplex aus zwei bogenförmigen Hochhausscheiben, deren Wände mit Travertin verkleidet sind. Fenster und Türen sind in dunklem Holz eingefasst, gelbe und orangefarbene Markisen leuchten bis in die Ferne. Mit 16 Etagen und 300 Einheiten steht der Bau wie ein Kreuzfahrtschiff da. Sein Charakter: beschwingt und skulptural.

Die Geschosse des Hauses werden nach oben hin immer kürzer. An ihren Enden formen sich großzügige Terrassen mit schräg nach außen weisenden Betonbrüstungen aus. Auf ihnen wachsen Kiefern, japanische Ahornbäume, Stauden. „Man kann sich einen richtigen Garten aufbauen“, sagt Bert Krall, der sich 1987 eine der begehrten Endwohnungen sicherte. Von seiner 170 Quadratmeter großen Terrasse im 13. Stock blickt der Architekt bis auf die Frankfurter Skyline und über den Stadtwald. Dem 68-Jährigen gefällt, dass man nicht mitten in der Stadt ist, aber auch nicht außerhalb. „Ich bin schnell im Wald, schnell am Flughafen, schnell am Bahnhof, Supermarkt und Tankstelle sind nebenan. Zum Gebäude gehören eine großzügige Grünanlage und eine begrünte Fußgängerebene. Selbst ein Hallenbad mit Sauna haben wir. Die Architektur ist einfach außergewöhnlich.“

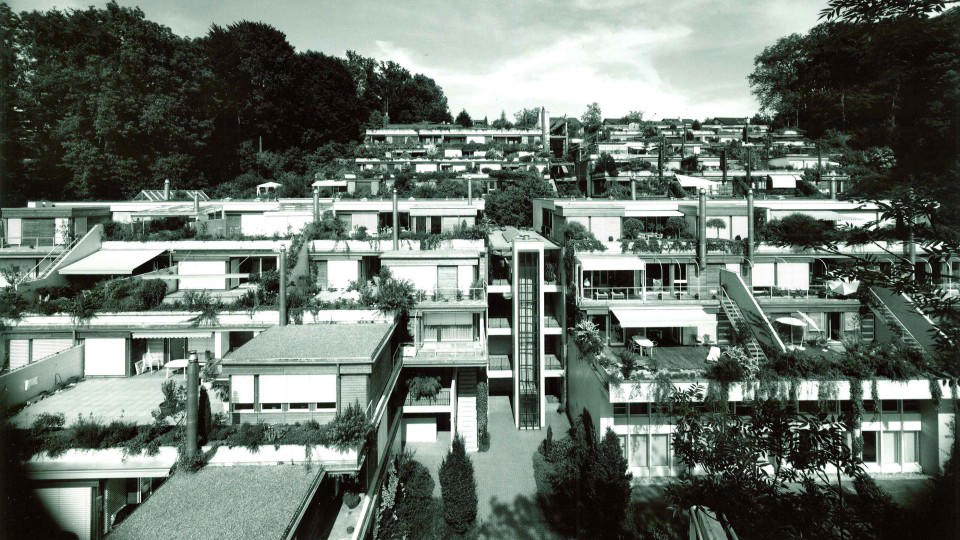

Gestuft: Im Schweizerischen Hünenberg setzte das Zuger Architekturbüro Kamm Kündig und Alfred Krähenbühl zwischen 1979 und 1990 zwei Terrassenhauskomplexe um.

Die Landesbank ging beinahe pleite

Verschachtelt: Die Girondelle in Bochum wurde 2019 unter Denkmalschutz gestellt.

Der Sonnenring entstand in den Siebzigerjahren nach Plänen des Architekten Günther Balser, zu einer Zeit, als die Stadtflucht viele Menschen aufs Land trieb. Es war eines der größten Bauvorhaben der Stadt; die Treppenhäuser wurden in Marmor gekleidet, selbst eine pneumatische Müllschluckanlage gibt es. Die Kosten waren enorm, der Quadratmeterpreis lag bei stolzen 3000 D-Mark. Das Projekt, ist im Architekturführer „Frankfurt 1970–1979“ (Junius Verlag) nachzulesen, wäre fast geplatzt: Durch eine „unüberschaubare Gemengelage aus planungsrechtlichem Hickhack seitens der Stadt, einer abenteuerlichen Geschäftsführung durch den Investor sowie einer naiven Kreditvergabe“ ging beinahe die Hessische Landesbank pleite, was im Rücktritt des damaligen hessischen Ministerpräsidenten kulminierte.

Strukturiert: Das 1972 errichtete Terrassenhaus in der Stadt Schermbeck in Nordrhein-Westfalen

Heute ist der Sonnenring eines der begehrtesten Wohnhäuser der Stadt. Vor allem weil Balser Anleihen an einem damals weitverbreiteten Gebäudetypus nahm: dem Terrassenhaus. „Terrassierte Bauformen gab es in der Architekturgeschichte schon lange, etwa im Vorderen Orient und Mesopotamien“, sagt die Architektin Uta Gelbke, die an der Bergischen Universität Wuppertal ein Forschungsprojekt zum Thema leitete. In den 1920er-Jahren entwarf Adolf Loos das terrassierte Haus Scheu in Wien, und Henri Sauvage setzte in Paris mehrere Wohnhäuser mit stufenförmig zurückspringender Fassade im Blockrand um.

Doch Terrassenhäuser, wie wir sie heute kennen, entstanden erst in den Sechzigerjahren in der Schweiz. „In der Nachkriegszeit herrschte Wohnungsmangel, zugleich gab es viele unbebaute Hanglagen“, erklärt die Architektin, die durch ein Umbauprojekt auf die Wohnform aufmerksam wurde. „Es waren gute Lagen, recht zentral auch, aber sie galten lange als unbebaubar.“ Dank neuer technischer Möglichkeiten – allen voran der Verwendung von Beton – wurde das erstmals möglich. „Die Häuser schlossen Lücken, und das in einer Qualität, die andere Bauten in der Zeit – zumindest im verdichteten Geschosswohnungsbau – nicht liefern konnten.“

In gewisser Weise, sagt Gelbke, manifestiert sich in Terrassenhäusern der in Beton gegossene Fortschrittsglaube der 1960er-Jahre – verwoben mit der Idylle des Eigenheims. Das entscheidende Merkmal der Häuser ist deshalb nicht unbedingt ihre Bauweise, sondern die Qualität des privaten Außenraums. Die Rücksprünge der einzelnen Etagen legen die Terrassen frei, die an die Wohnungen angegliedert und idealerweise nach Süden ausgerichtet sind. „Das Besondere an Terrassenhäusern ist, dass sie versuchen, jeder Wohneinheit dieselbe Qualität des Außenraums zur Verfügung zu stellen.“

Viele Schweizer Siedlungen wurden vom Architekten Hans Ulrich Scherer entwickelt, der 1964 in „Das Werk“ schrieb, es sei möglich, „dass sich mit dem Terrassenhaus eine Wohnform herausbildet, welche den Antagonismus von Mietshaus und Einfamilienhaus, diesen Unruheherd des industriellen Zeitalters, zu überbrücken imstande ist.“ Urban zu wohnen, zugleich aber draußen und ungestört privat – das sprach sich bald auch in Deutschland herum. Weil es hierzulande aber weniger Hügel gibt, entstanden vor allem Terrassenhäuser auf ebener Fläche, die aus sich heraus einen Hang bilden, indem die Gebäudetiefe mit steigender Geschosszahl abnimmt.

Gefragt: Die 50 Wohneinheiten im Haus Klencke in Amsterdam waren innerhalb kürzester Zeit verkauft.

Während der Wohnbauoffensive in den Sechzigerjahren erlebten Terrassenhäuser auch in Deutschland einen Boom. Die neue Art zu wohnen nahm mannigfaltige Formen an. Zwei Beispiele verdeutlichen diese Vielgestaltigkeit: die Girondelle in Bochum von Albin Hennig und Dieter Dietrich (1969) und das Stufenhaus in Schermbeck von Hugo Rossmüller (1972). Ihre unterschiedliche Qualität ist leicht an der Kubatur ablesbar. Die Girondelle ist ein expressives, zerklüftetes, achtstöckiges Gebäude mit vielen Vor- und Rücksprüngen, dessen kleine Einheiten scheinbar willkürlich zusammengefügt wurden. Das Haus in Schermbeck bildet ein harmonisches Ganzes. Seine zurückspringenden Geschosse werden von weiß getünchten Brüstungsbändern zusammengehalten, die wie eine Reling aussehen.

„Diese sehr gegenseitigen Positionen geben gut wieder, wie unterschiedlich die Gestaltung von Terrassenhäusern sein kann“, sagt Architektin Gelbke. Doch sie verdeutlicht auch einen Makel, der den Gebäuden anhängt. Die komplexe Geometrie, die vielen Ecken in der Kubatur und die daraus resultierende große Außenwandfläche im Verhältnis zum gebauten Volumen wurden Anfang der Siebzigerjahre zum Problem. „Nach der ersten Ölkrise 1973 erkannte man, dass mit Gebäuden energetisch anders umgegangen werden muss.“ Wärmedämmung war das Thema der Stunde.

Hinzu kamen der hohe Planungsaufwand für die Häuser, die Kosten für aufwendigere Erdarbeiten, Statik und Installationsführung, die bei Terrassenhäusern nicht in geraden Schächten verläuft. Aber auch der Einbruch des öffentlich geförderten Wohnungsbaus, der damals Motor für Qualität und neue Formen des Wohnens war. „Terrassenhäuser kamen also nicht einfach aus der Mode. Im Gegenteil, sie waren ja sehr beliebt“, sagt Gelbke. Nicht von ungefähr sind viele Bewohner von Terrassenhäusern heute noch dieselben wie beim Einzug in den Siebzigerjahren.

Beispielhaft: Das Haus „Sawa“ in Rotterdam wird aus Brettsperrholz gebaut. 2025 soll es fertig sein.

Avantgardistisch und radikal

Aber lässt sich mit Loggien und Balkonen nicht eine ähnliche Lebensqualität schaffen? Nicht unbedingt, sagt Architektin Gelbke. „Vor allem weil Terrassenhäuser oft mit größeren Tiefen arbeiten, wodurch die Lichtverhältnisse ganz andere sind, besonders im Innenraum.“ Bemerkenswert sei, wie beliebt Terrassenhäuser seien, obwohl sie gestalterisch nicht gerade die Norm waren: „Sie hatten, auch durch den vielen Beton, etwas Avantgardistisches und eine Radikalität, die absolut fortschrittlich war und vielleicht nicht jedem gleich ästhetisch zugesprochen hat.“

In den vergangenen Jahren haben steigende Bodenpreise, der Bedarf an verdichtetem Wohnraum und vor allem die Pandemie die lange weitgehend unbeachtet gebliebene Wohnbautypologie wieder in den Vordergrund gerückt – und die Frage aufgeworfen, ob es nicht Zeit für eine Wiederbelebung wäre. Zwar entstehen in der Schweiz, auch bedingt durch die Hanglage, nach wie vor viele Projekte. „Die haben aus meiner Sicht aber nicht immer dieselbe avantgardistische Kraft wie die Betonbauten der Spätmoderne“, sagt Gelbke. Auch weil ihnen die Pflanztröge aus Beton fehlten, die maßgeblich den Charakter nahezu aller frühen Terrassenhäuser bestimmen.

Dennoch gibt es gelungene Beispiele. So ließ das dänische Architekturbüro Plot 2008 am Rand von Kopenhagen die Wohnanlage Mountain entstehen, die terrassenförmig über einem Parkhaus liegt. An einem Kanal in Amsterdam bauten NL Architects 2018 das Haus Klencke, einen Wohnkomplex mit 50 Einheiten und einem markanten, stufenförmigen Profil, das an eine windschiefe Treppe erinnert. „Wir hatten das seltene Glück, gemeinsam mit dem Bauträger und der Gemeinde festlegen zu können, wie das Grundstück bebaut werden soll“, sagt der Architekt Kamiel Klaasse. „Nur deshalb war das überhaupt möglich.“ Natürlich habe es strukturelle Herausforderungen gegeben, etwa die begrenzte Gesamthöhe, da sonst die Auskragungen auf der Rückseite zu groß oder die unteren Einheiten zu tief geworden wären. Dafür ermöglichte die besondere Form eine Mischung vieler verschiedener Wohnungsgrößen.

Der Entwickler war der Terrassierung nicht abgeneigt: „Denn der Makler erzählte uns, dass Außenbereiche in Amsterdam mittlerweile zu den gleichen Quadratmeterpreisen gehandelt werden wie Innenräume“, sagt Klaasse. „Und die sind schon absurd hoch.“ Immerhin bekommen die Bewohner dafür das Grün frei Haus. Verschiedene Pflanzen stehen zur Auswahl, eine Landschaftsgärtnerei kümmert sich um die Pflege. Entlang des gesamten Gebäudes verlaufen horizontale Bänder aus Mikrobeton, die die Pflanzgefäße aufnehmen. So scheinen die Pflanzen direkt aus dem Boden zu wachsen. „In den Siebzigern standen oft sperrige Wannen auf den Terrassen, die dann die Aussicht versperrten.“

Ein ähnlich konzipiertes Gebäude wollte das Büro auch in Frankfurt umsetzen, als es vor fünf Jahren den Wettbewerb „Wohnen für Alle“ gewann. „Leider hat die Wohnungsbaugesellschaft das Projekt nicht ernst genommen, deshalb wurde daraus nichts“, sagt Klaasse. Denn die Realität ist, dass es oft an den Bauträgern scheitert. Wie es gehen kann, zeigt ein ambitioniertes Projekt, das gerade in Rotterdam entsteht. Zwar hat „Sawa“ nur auf der Schmalseite des Gebäudes Terrassen und ist damit kein klassisches Terrassenhaus. Doch das Gebäude führt vor, wie sich der Typus mit neuen Baumethoden entwickeln kann. Das 50 Meter hohe Gebäude wird mit Brettsperrholz (CLT) aus dem Sauerland errichtet, die Struktur von 750.000 Schrauben zusammengehalten.

„Die ursprüngliche Idee war nicht, ein Terrassenhaus zu bauen“, sagt Robert Winkel, der Gründer des Architektur- und Planungsbüros Mei, das hinter dem Entwurf steckt. „Sondern ein Haus, von dem die Gesellschaft profitiert und wo nicht der Profit in die Taschen von Aktionären fließt.“ Als das Büro erkannte, dass es mit der Terrassenbauweise die Lebensqualität der Bewohner massiv erhöhen konnte, reduzierte es die Zahl der Wohnungen zugunsten großer Außenflächen. „Wenn du das einem Bauträger vorschlägst, wird der dir den Vogel zeigen.“ Deshalb sind die Architekten nun ihr eigener Bauherr und gründeten das Unternehmen Nice Developers. Ihre Marge: 5 Prozent. „Auch Menschen mit geringem Einkommen sollten von guter Architektur profitieren können.“

Mit 600 laufenden Metern Pflanzkübeln und 140 Nistkästen will Winkel nicht nur das Erlebnis der Bewohner, sondern auch die Artenvielfalt fördern. Im Haus gibt es 109 Wohnungen, ein knappes Drittel davon hat gestufte, vorgelagerte Terrassen. Durch die Holzbauweise sei der Wärmeverlust so gering, dass die wegen der großen Außenwandflächen zusätzlich benötigte Energie nur bei einem oder zwei Prozent liege.

Im Schnitt sind die Außenflächen aller Wohnungen (einschließlich der Balkone) 40 Quadratmeter groß. „Gesetzlich vorgeschrieben sind vier, aber was soll man damit schon anfangen?“, sagt Winkel. Der Quadratmeterpreis der Terrassenwohnungen im „Sawa“ beträgt 7000 Euro. Sie finanzieren die günstigeren Wohnungen im Haus mit. Allen Bewohnern steht eine große Dachterrasse samt Gemüsegarten zur Verfügung.

An der Entwicklung von „Sawa“ waren auch deutsche Universitäten beteiligt. „Wir wollen keine Streber sein, aber zeigen, dass es möglich ist, die Dinge zu ändern“, sagt Winkel. Statt die Böden, wie bei CLT-Gebäuden bislang üblich, aus Beton zu gießen, füllten sie sie mit recyceltem Dachkies auf. So kann man die Konstruktion bei Bedarf wieder vollständig auseinandernehmen. „Ziel ist es, das CO₂ im Holz so lange wie möglich zu binden.“ Im Frühjahr haben die Bauarbeiten an der Holztragkonstruktion begonnen, im ersten Quartal kommenden Jahres soll das Haus fertig sein. „Dann kann niemand mehr sagen, dass es nicht geht.“